Genèse et objectifs

À partir du début des années 2000, les entreprises de l’Arc jurassien, notamment sur le versant suisse, connaissent un fort dynamisme qui les conduit à se développer et à élargir progressivement leur bassin de recrutement. Le nombre de travailleurs frontaliers augmente aussi, entraînant avec lui une forte croissance du trafic automobile et des nuisances associées : congestion aux passages des frontières, risque accru d’accidents, stationnement anarchique dans les villages, saturation des parkings des entreprises, pollution atmosphérique et sonore, etc.

La situation inquiète les pouvoirs publics français et suisses qui décident d’unir leurs efforts, de se regrouper pour mettre en œuvre des solutions adaptées à un territoire peu dense et de mutualiser des ressources et des moyens à l’échelle du bassin de vie et d’emplois.

Une analyse approfondie des mouvements domicile-travail réalisée en 2010 montre que les possibilités de mise en œuvre de transports publics ou de navettes d’entreprise efficaces sont limitées compte tenu de la forte amplitude des horaires de travail et de la dispersion des origines et des destinations.

Dans ce contexte, les élus optent pour le déploiement d’une politique ambitieuse de promotion du covoiturage qui est perçu comme l’alternative la plus pertinente à l’autosolisme.

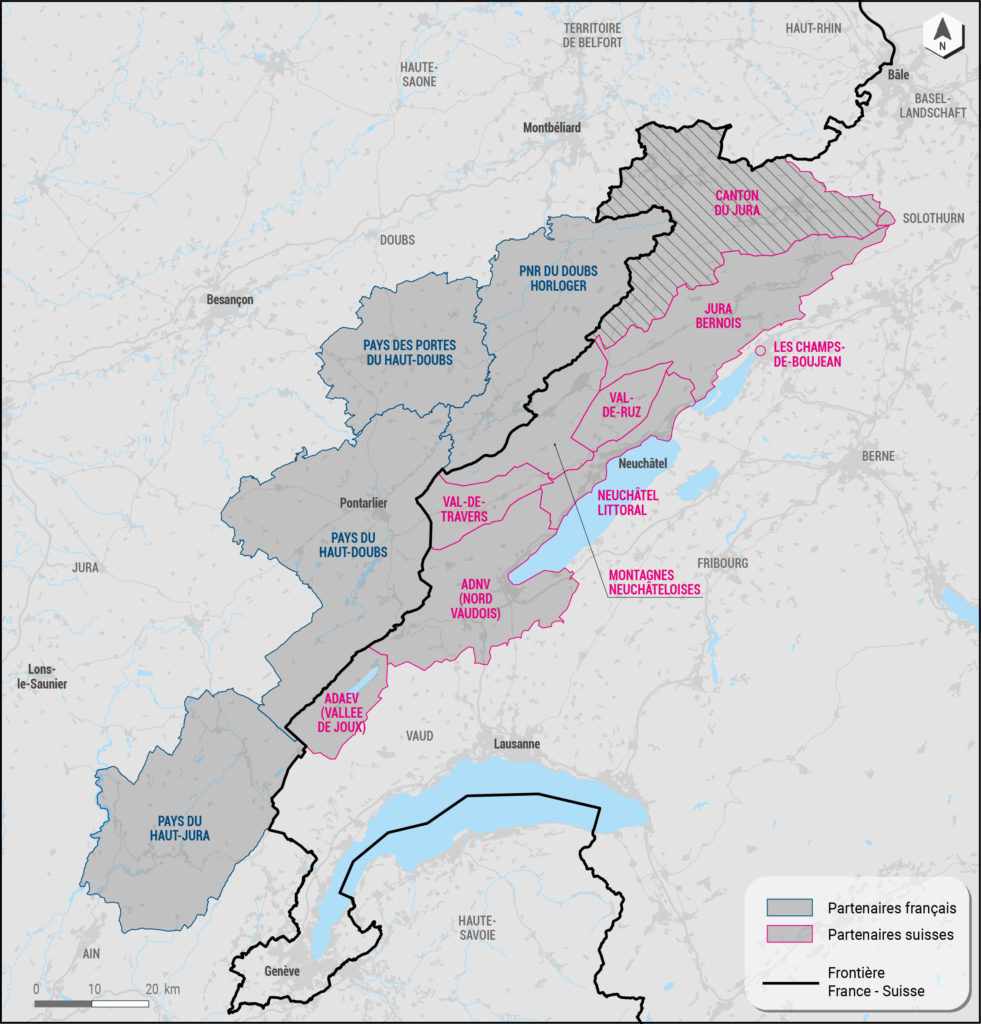

Pour obtenir le financement de ce projet transfrontalier, un dossier Interreg est déposé en 2011 par huit partenaires français et suisses.

Accepté, il donnera naissance au dispositif « Covoiturage de l’Arc jurassien ».

Orientations cadre

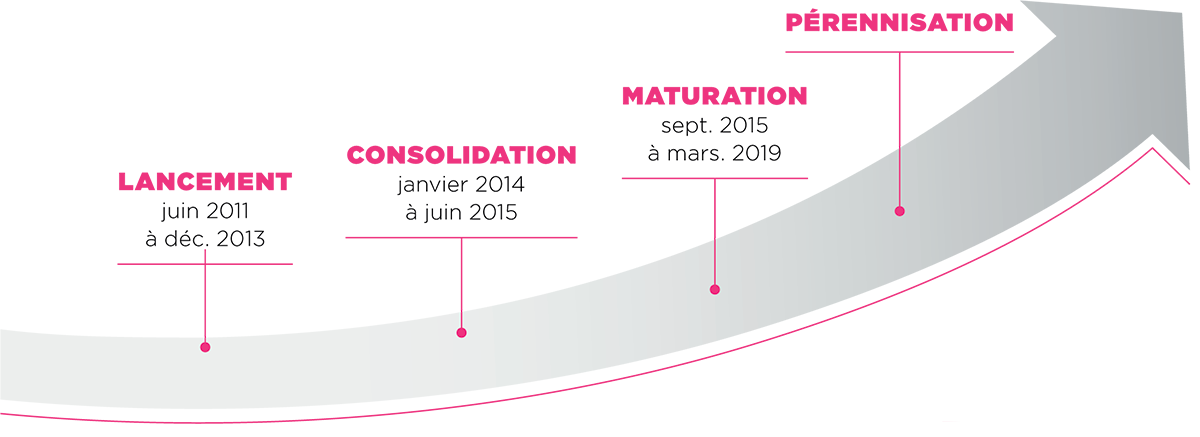

Le premier programme Interreg, qui a porté sur la période 2011-2013, a été mis à profit pour concevoir le dispositif et en définir les orientations cadre :

- Un ciblage sur les déplacements domicile-travail, notamment ceux des frontaliers qui sont les plus impactants (déplacements longs, récurrents, etc.).

- Une démarche partenariale associant des partenaires territoriaux français et suisses, des entreprises et des associations d’entreprises.

- Des efforts surtout concentrés sur la sensibilisation, l’animation et la communication, en particulier dans les lieux d’emplois.

- Le développement côté français d’un réseau dense d’aires de covoiturage destinées à favoriser la pratique.

- Une évaluation régulière des impacts du dispositif, environ tous les trois ans, par comptages, enquêtes auprès des salariés et des entreprises, etc.

Deux autres programmes Interreg ont suivi. Ils ont permis d’affiner le dispositif, de l’étendre géographiquement et de mener différentes expérimentations (ligne de covoiturage spontanée entre Morteau et La Chaux-de-Fonds par exemple).

Début 2019, le dispositif agissait sur un espace homogène de 580’000 habitants et de 274’000 emplois dont 40’000 emplois frontaliers.

Le présent

A partir de 2019, le dispositif étant devenu mature, il ne bénéficie plus des fonds Interreg. Le budget est un peu réduit et le programme d’action réajusté, mais le dispositif reste fidèle à ses orientations et à ses principes initiaux.

La crise sanitaire en contrarie un temps le déploiement sans toutefois casser la dynamique enclenchée depuis 2011.

Compte tenu des bons résultats obtenus, les promoteurs du dispositif ont décidé fin 2022 de prolonger l’action d’autant que l’intérêt de développer la pratique du covoiturage reste totalement d’actualité des deux côtés de la frontière.

Ils ont aussi décidé d’impliquer davantage les entreprises dans le financement du dispositif, et donc de rendre l’adhésion payante.

Début 2023, 71 entreprises employant plus de 22’000 collaborateurs, adhèrent au dispositif de promotion du covoiturage dans l’Arc jurassien.

Les résultats du projet de promotion du covoiturage de l’Arc jurassien

Les économies annuelles pour covoitureur

Les chiffres clés